平阳宝祐进士潘方

2020-10-30 14:12 来源:平阳县传媒中心

蔡新样 编辑 王秀华

自西晋设始阳县到唐代,平阳人物未见著者。入宋后,特别是南宋起,平阳的科举日见兴盛,人物显著,异才辈出,一往甲于东南,平阳籍人物也开始在《宋史》中出现。这些平阳籍人物在史书上所记载的事情和地域文化有密切关系。作为二十四史之一,《宋史》的地位可想而知,而平阳籍南宋宝祐进士潘方正是《宋史》传纪人物之一。

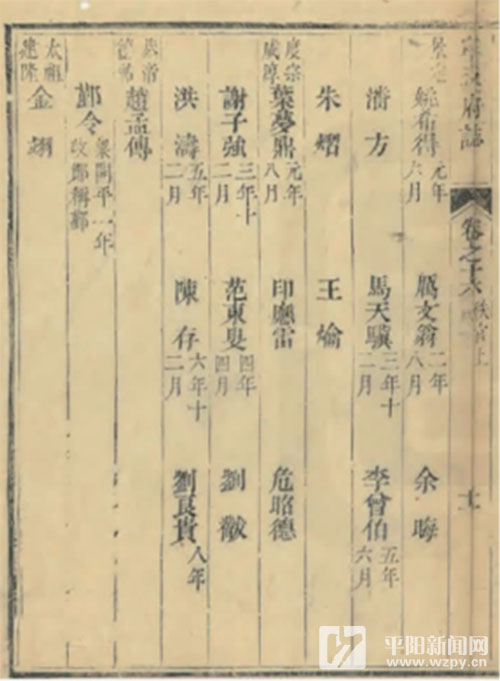

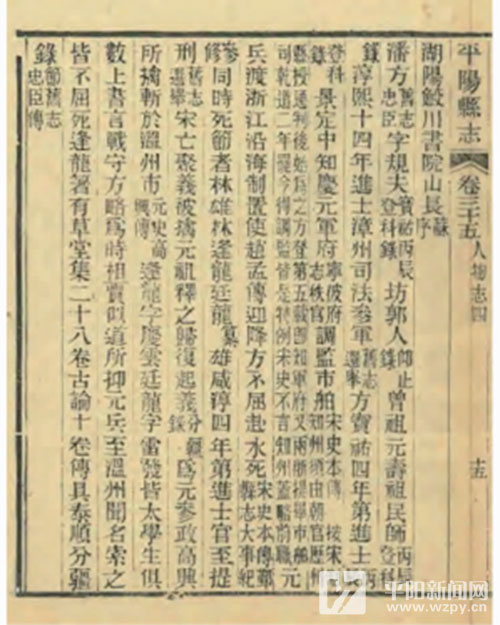

宋代平阳共有七人在《宋史》有传,他们是陈桷、萧振、王自中、徐谊、朱熠、黄友、潘方。除潘方外,上述六人均有详细的史料记载。关于潘方,仅有短短32字。《宋史·列传·卷二百一十三》载:“有潘方者,温州平阳人。宝祐四年进士,调监庆元府市舶。庆元降附,方不屈赴水死。”加上标点符号仅三十八字,难以了解其人详情。

笔者对浩繁的卷帙、史料进行耙梳,撰写《平阳宝祐进士潘方》一文,不足之处,请方家雅正!

出身世家学有渊源

潘方(1207-1276),字规父,南宋两浙东路温州平阳县坊郭(今昆阳镇)人,小名邵。他出身于诗书传家的仕人家庭,曾祖元寿,祖民师,父名不详。

平阳潘氏,居县城白石里,代有闻人。早在崇宁年间(1102-1106),平阳人潘安固就去京师求学,与陈经正同学,与许景衡则在师友之间,颇得洛学真传。后因劳军韩世忠师有功,先后以“八行”科进士、宣德郎(正七品)召,不赴。后被载入《东昆仰止录》和历代《平阳县志》。

潘方祖父潘民师,淳熙十四年(1187)进士,官福建漳州司法参军。据民国《福建通志?职官志?宋》载:“漳州司法参军潘民师,平阳人,淳熙十四年进士”。明弘治、万历,清乾隆《温州府志》均载:“淳熙丁未王容榜潘民师,平(阳)。终漳州司法。”

潘方自小天资聪颖,有“神童”之称。其家有学识,祖父潘民师为官在外,家庭聘有塾师。潘方七岁那年,与先生在私塾庭院里散步。先生见院里梅竹相间,景色极佳,突生即景作诗试探之念。先生要潘方以竹海为题作联,潘方想到竹子从春笋破土而出,成材后,因中空价格便宜;梅花虽然凋谢,但仍散发出一股清香,即成一联,“竹才生便直,梅到死犹香”。此联寓有生活哲理,切入独特,颇受先生赞赏,道“孺子可教也”。

大器晚成宝祐进士

由于史料缺失,潘方其人在考取进士之前之事迹均已不详。宝祐四年(1256年),潘方以治《尚书》考取文天祥榜进士,时年五十,可谓大器晚成。宝祐四年(1256)文天祥榜,是科共取进士659人。状元文天祥是历史上的著名宰相、宋末政治家、文学家、爱国诗人、抗元名臣,与陆秀夫、张世杰并称为“宋末三杰”。

潘方的个人史料主要记载于《宝佑四年登科录》中。两宋共举行过118榜科举考试,绝大部分登科录资料已在战火中化为灰烬。现今存世的仅有两榜——《绍兴十八年进士登科录》及《宝佑四年登科录》。

登科录是记载进士的名册,一称“进士履历便览”,或称“进士同年序齿录”,又称“进士同年便览录”,相当于现在的“同学录”。内容有一、二、三进士,每人注明籍贯、字号、排行、出生月日、年岁、妻氏,曾祖、祖父母、兄弟名字等。

关于潘方其人,《宝祐四年登科录》载:“第四甲第一百二十人潘方,字规父。小名邵,小字□□。第十二。永感下。年五十。正月廿九日戌时生。外氏李。治《书》,一举。兄弟□人。娶陈氏。曾祖元寿。祖民师,通直郎。父字□。本贯温州平阳县,己为户。”

《宝祐四年登科录》详细记载了潘方其人。宝祐四年(1256),潘方登科,是年50岁。由此推算,潘方出生于开禧三年(1207)正月廿九日戌时,潘方在家族兄弟中排行十二;母亲李氏,其曾祖、祖父、父亲的姓名、官职,夫人的姓氏等俱有记载;永感下,即父母都已经去世;他是温州平阳县人,是科共取仕五甲,659人,潘方名列四甲第一百二十。

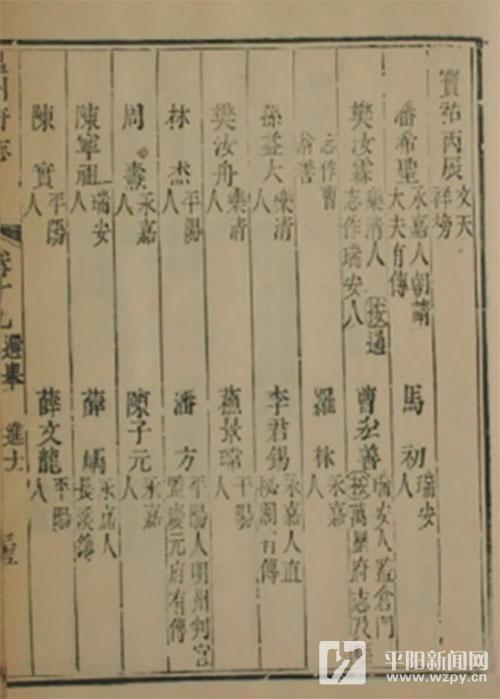

另外,是科平阳籍贯进士有6人,另外5人是苏璟瑺、林杰、薛文龙、徐从龙、陈寔。是科亦有温州籍进士多人,名次最高的是一甲十五名潘希圣。俱有《宝祐四年登科录》史料为证。能够与文天祥同榜,也是一种荣幸。而潘方也和文天祥一样,在波澜壮阔的宋元鼎革年代精忠报国,为国捐躯,名留青史。

庆元市舶尽忠殉国

潘方考取进士后,其职务有载即是知庆元军府(宁波),调监市舶司。笔者查明嘉靖、清雍正《宁波府志》,均载潘方为知庆元军府,而明万历、清乾隆《温州府志》则载,潘方为明州判官,监察庆元府,稍有区别。

据杨文新《宋代市舶司研究》与《温州历史年表》(沈克成编撰)载,潘方于景定(1260-1264)中知庆元府,后调监市舶司。民国《平阳县志?潘方传》中有按语:“宋制,知州须由朝官历州县、授通判后始为之。方登第五载即知军府,又两浙提举市舶司乾道二年罢,今得调监,皆是特例。《宋史》不言知州,盖略前职。”潘方入仕时已五十岁,但为政颇有吏才,一再被破格提拔,升迁很快。

市舶司,即中国古代管理沿海海外贸易的机构(海关)。市舶制度始于唐代。唐朝在东南沿海港口派驻市舶使管理沿海贸易。宋、元、明时期则在沿海港口设立市舶司,实行市舶管理制度并一直沿用至清朝前期,最终作为近代海关的雏形被东南沿海四海关所取代。

宋初,市舶使最早由地方长官兼任,即“以知州为(市舶)使,通判为(市舶)判官(后改为监官),及转运使司掌其事……”所设市舶司除委派提举市舶官主管尊舶事务外,一般还配置提举市舶务、主管和先官等属官。其中,提举市舶官一般由转运使吏任,代表朝廷监督市舶官吏,同时负责将市舶赋税转运至朝廷;提举市舶务、主管官主要掌管对舶货进行抽解等具体监管事务;舶监官多由通判兼任,这一定制延续至南宋。市舶收入是南宋朝财政收入的一项重要来源。南宋初年,岁入不过一千万缗,市舶收入即达150万缗。这在一定程度上支撑着南宋财政运转。

宋代两浙路市舶司设有临安、秀州、明州、温州、江阴军五处。明州市舶务于北宋咸平二年(999)就已设立。南宋时,明州升格为庆元府,仍有市舶务之设,是两浙五务当中最稳定、最重要的一个。陆游说,“惟兹四明,表海大邦……万里之舶,五方之贾,南金大贝,委积市肆,不可数知”,由此也可以看出,市舶管理非常重要。到了南宋中后期,撤四处市舶机构,仅明州市舶机构一直存在,其地位也日趋重要(《宝庆四明志》)。

潘方先任庆元知府,咸淳末(1265-1274)监庆元市舶(司)务。《宋代市舶司研究》载,其兼职是焕章阁、显谟阁学士。

焕章阁学士,据《宋史·职官二》载,淳熙十年(1188)置。焕章阁内藏高宗御制,置学士、直学士、待制等官。显谟阁学士,北宋徽宗建中靖国元年(1101)置。显谟阁内藏神宗御集。显谟阁待制属侍从贴职,后定为正三品。南宋因之。学士为贴职,无职守、无所掌,只是一个荣誉性的虚衔,但有这种虚衔,可享受超官阶优待。潘方素有吏才,学识也超群,可见民国《平阳县志》评论不虚。

德祐二年(至元十三年,1276))正月,元军逼临安,南宋恭帝降。检校少保张世杰率部撤至浙东,抵庆元府,索走宋廷所寄金银纲300箧,劫江厦,焚浮桥,征船往定海(今镇海),磔杀元劝降使者卞彪。三月,元军东进,庆元知府赵孟传、谢昌元献城降元,市舶监督潘方不屈,投水殉国。进士袁镛不屈殉难。改庆元府为庆元宣慰司。

民国《平阳县志》载:“元兵渡浙江,沿海制置使赵孟传迎降,方不屈,赴水死。”赵孟传作为赵宋宗嗣,却贪生怕死,卖国降元求荣,而潘方却视死如归,以身殉国。两相比较,高下立判,令人感慨万千。后雍正年间,平阳学宫建忠义孝悌祠,潘方被列入祀奉,可谓生而壮烈,死而不朽。而他少年所写诗句“竹才生便直,梅到死犹香”,成了潘方生命的真实写照。

潘方其人在《宋史》中的记载虽然只有短短32字,却不愧为一位(平阳)杰出的历史文化名人。他虽大器晚成,却深具吏才,为政精干,殚精竭虑,精忠报国,名留青史,壮哉!